Ortsfeste Krananlagen: Leistungsbeschreibung

Ortsfeste Krananlagen: Leistungsbeschreibung

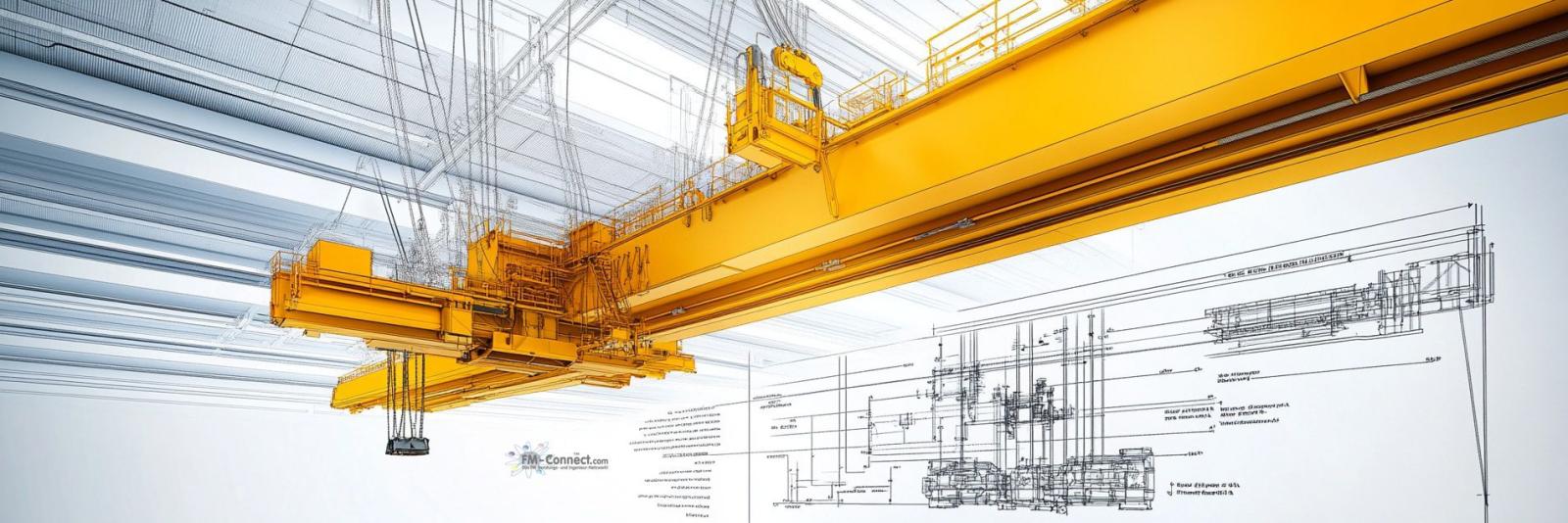

Im Rahmen der technischen Gebäudeausstattung (TGA) umfasst KG 465 – Krananlagen die Lieferung, Montage und betriebsfertige Übergabe sämtlicher ortsfester Krananlagen in den vorgesehenen Hallenbereichen. Gemäß Planungs- und Abstimmungsunterlagen sind die Krananlagen inklusive aller erforderlichen Bauteile und Zubehörteile auszuführen, wie Kranbahnkonsolen, Kranbahnträger, Kranbahnbrücke, Kranbahnlaufkatze, Zubehör, Montage und elektrische Anbindung.

Darüber hinaus sind weitergehende Anforderungen hinsichtlich Normen, Prüfungen, Dokumentation, Sicherheitsvorrichtungen und späterem Betrieb zu berücksichtigen. Die Krananlagen (KG 465) werden unter Berücksichtigung aller sicherheitstechnischen, normativen und baulichen Anforderungen ausgeführt. Für die Ausführung sind maßgeblich, die komplette Konstruktion bestehend aus Kranbahnkonsolen, Kranbahnträgern, Kranbahnbrücke, Laufkatze, Steuerung und Zubehör, die sichere und statisch korrekte Befestigung mit ausreichendem Schall- und Schwingungsschutz, die Einhaltung der Durchbiegungsgrenzen und belastungsabhängigen Normvorschriften, der umfassende Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung und Lackierung in RAL-Farbtönen nach Vorgabe, die elektrische Anbindung inkl. Hauptschalter, Verkabelung, Steuerungsprogrammierung und Sicherheitsfunktionen, die Integration aller geforderten Sicherheitseinrichtungen (Überlastsicherung, Warnsignale, Not-Halt, Kollisionserkennung), die Prüfungen und Dokumentation für Abnahme und den zukünftigen Betrieb und die Schulung des Bedien- und Wartungspersonals.

Damit ist sichergestellt, dass die ortsfesten Krananlagen den Planunterlagen entsprechen, reibungslos funktionieren und den gesetzlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Anforderungen genügen. Alle Sonderbedingungen (z. B. individuelle Spannweiten, Hakenhöhen, Nutzlasten, Sonderlackierungen oder Fahrwegsbegrenzungen) sind aus den Detailunterlagen zu entnehmen und im Zuge der Ausführung verbindlich umzusetzen. Projektspezifisch ist die Leistungsbeschreibung anzupassen.