Muster-Gefährdungsbeurteilung für Krananlagen

Facility Management: Krananlagen » Strategie » Gefährdungsbeurteilung » Mustergefährdungsbeurteilung

Sicherheitsstandards bei Kranbetrieb im Großunternehmen

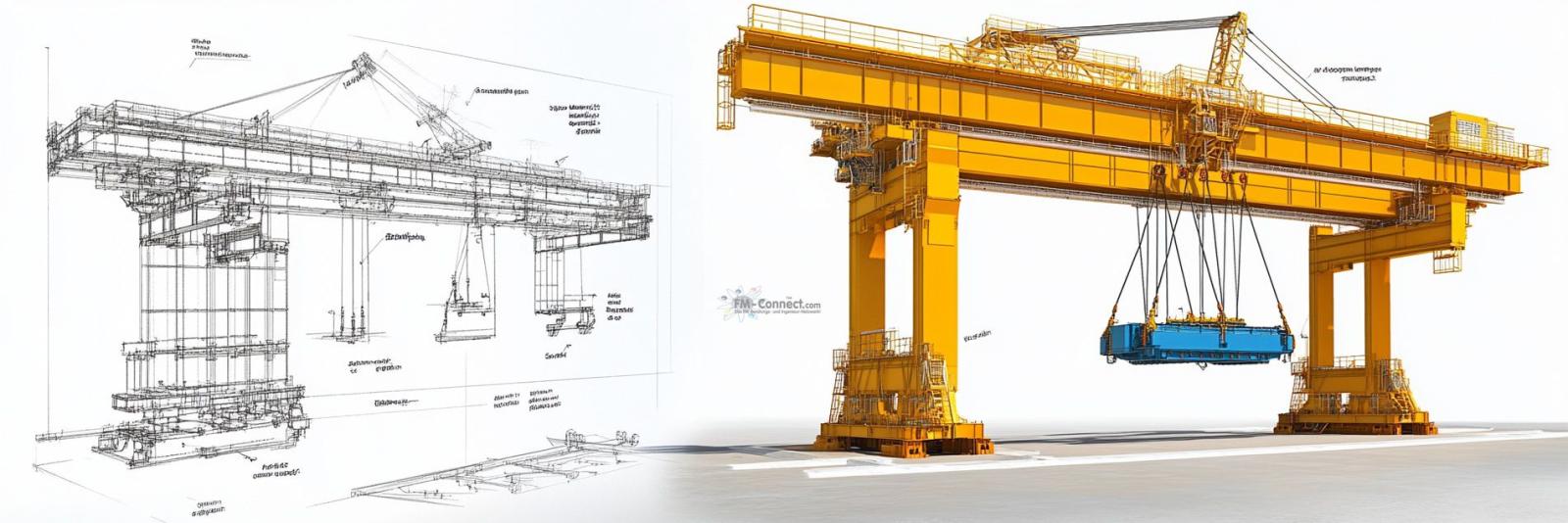

In einem Großunternehmen mit vielfältigen Krananlagen (Brückenkrane, Portalkrane, Schwenkkrane, Säulenschwenkkrane, LKW-Ladekrane, Hallenkrane) sind zahlreiche Gefährdungen zu berücksichtigen. Die Gefährdungsbeurteilung zeigt, wie durch eine sorgfältige Organisation, technische Sicherheitseinrichtungen, regelmäßige Unterweisungen und eine konsequente Dokumentation ein hoher Sicherheitsstandard erreicht werden kann.

Wichtige Eckpunkte sind regelmäßige Prüfungen und Wartungen, geschulte und beauftragte Kranführer und Anschläger, klare Betriebsanweisungen und Markierungen, ein wirksames Notfallmanagement und kontinuierliche Verbesserung.

Gefährdungsbeurteilung für Krananlagen systematisch umsetzen

- Hintergrund

- Rechtliche

- Betrieblicher

- Betreiberverantwortung

- Gefährdungsermittlung

- Muster-Formblatt

- Ausführlicher

- Erweiterte

- Wirksamkeitskontrolle

Hintergrund im Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz

Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz im Fokus

Kontinuierliche Wirksamkeitskontrolle stärkt Sicherheit, Gesundheit und Effizienz am Arbeitsplatz.

In einem Industrieunternehmen werden verschiedene Krananlagen in der Produktion, im Lager und in Montagebereichen eingesetzt. Zu den Krantypen zählen Brückenkrane, Portalkrane, Schwenkkrane, Säulenschwenkkrane, LKW-Ladekrane und Hallenkrane. Die Aufgabenbereiche dieser Krane umfassen u. a. den Materialtransport, Fertigungstätigkeiten, die Be- und Entladung von LKWs, Montagearbeiten und Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen.

Ziel dieser Gefährdungsbeurteilung ist es, alle relevanten Gefahrenpotenziale zu identifizieren, diese zu bewerten und geeignete Schutzmaßnahmen festzulegen, um einen sicheren Kranbetrieb zu gewährleisten.

Zweck und Zielsetzung

Sicherstellung der Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben (z. B. Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung, DGUV Vorschriften).

Reduzierung von Unfall- und Gesundheitsrisiken für alle an den Kranarbeiten beteiligten Personen.

Verbesserung der betrieblichen Abläufe durch vorausschauende Maßnahmen, Vermeidung von Störungen und Ausfällen.

Schutz von Sachwerten durch Minimierung von Schäden an Krananlagen und transportierten Gütern.

Geltungsbereich

Alle stationären und mobilen Krananlagen: Brückenkrane (z. B. in Hallen über Kranbahnen)

Portalkrane (Innen- oder Außenbereich)

Schwenkkrane (Wand- und Säulenschwenkkrane)

LKW-Ladekrane (für Verladetätigkeiten auf dem Betriebsgelände)

Hallenkrane (verschiedene Tragfähigkeiten und Spannweiten)

Sämtliches Personal, das mit Konstruktion, Betrieb, Wartung, Reparatur, Prüfung oder Kontrolle der Krananlagen betraut ist.

Alle Bereiche des Unternehmens, in denen Krananlagen zum Einsatz kommen (Produktion, Lager, Montage, ggf. Außenbereiche).

Rechtliche Grundlagen

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG): Verpflichtet den Arbeitgeber zur Gefährdungsbeurteilung und Ableitung von Schutzmaßnahmen.

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):Regelt das Bereitstellen und Benutzen von Arbeitsmitteln (z. B. Krane), die Pflicht zu regelmäßigen Prüfungen und sachkundiger Instandhaltung.

DGUV Vorschrift 52 „Krane“: Enthält Vorschriften zu Bau, Ausrüstung, Betrieb und Prüfung von Krananlagen.

DGUV Regeln (z. B. DGUV Regel 100-500, Kap. 2.8 Krane): Praktische Konkretisierungen der Pflichten aus Gesetzen und Verordnungen.

Technische Regeln für Betriebssicherheit (TRBS): Erläuterungen zu sicherheitstechnischen und organisatorischen Anforderungen, z. B. TRBS 2111.

Weitere relevante Regelungen: Vorschriften zur Unfallverhütung, z. B. DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“, DIN-EN-Normen zu Krane (Konstruktion, Prüfung).

Wert und Nutzen der Krananlagen

Effizienzsteigerung beim innerbetrieblichen Transport schwerer Lasten und komplexer Bauteile.

Reduktion von Muskel-Skelett-Belastungen bei den Beschäftigten.

Verkürzung von Materialflusszeiten in Produktion und Lager.

Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit durch schnelle und sichere Logistikprozesse.

Schadensprävention und Haftungsrisiken

Vermeidung von Produktionsausfällen durch präventive Wartung und Instandhaltung.

Risikominimierung für Unfälle, die zu Haftungsansprüchen oder strafrechtlichen Konsequenzen führen können.

Sicherung des Anlagevermögens (Krananlagen, Lastaufnahmemittel, transportierte Güter).

Unternehmensleitung

Gesamtverantwortung für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.

Bereitstellung personeller und finanzieller Mittel.

Fachkraft für Arbeitssicherheit (SiFa)

Beratung, Überprüfung und Dokumentation im Bereich Arbeitsschutz.

Mitwirkung an Unterweisungen, Schulungen und Audits.

Betriebs- / Abteilungsleiter

Koordination der Tätigkeiten im Verantwortungsbereich.

Umsetzung der Arbeitsschutzmaßnahmen, Einhaltung von Prüf- und Wartungsplänen.

Kranführer / Anschläger

Verantwortlich für den sicheren Betrieb während der Arbeitsschicht (z. B. Sichtprüfung, Meldung von Defekten).

Wartungspersonal / Instandhaltung

Durchführung von geplanten und außerplanmäßigen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten.

Dokumentation aller Maßnahmen in Prüfbüchern und Wartungsprotokollen.

Gefährdungsermittlung und Risikobewertung

Gefährdungsermittlung und Risikobewertung

Systematische Risikoanalyse gewährleistet Sicherheit, Prävention und effiziente Steuerung betrieblicher Prozesse.

Im Folgenden werden zentrale Gefährdungen für die verschiedenen Kranarten zusammengefasst. Die Auflistung ist nicht abschließend, sondern soll als Richtlinie dienen, um im jeweiligen Betrieb eine detaillierte Erfassung und Bewertung durchzuführen.

Kollision von Kranteilen mit Personen oder Bauteilen

Gefahr: Quetschungen, Anfahren von Personen, Sachschäden.

Ursache: Unachtsamkeit des Kranführers, unzureichend abgesicherte Fahrbereiche, mangelnde Sicht (z. B. Blendung, tote Winkel).

Abstürzen von Lasten

Gefahr: Schwerste Verletzungen bis hin zu Todesfällen, Sachschäden.

Ursache: Falsch angeschlagene oder defekte Anschlagmittel, Überschreiten der Tragfähigkeit, technischer Defekt (z. B. Versagen der Bremse).

Elektrische Gefährdungen

Gefahr: Stromschlag, Kurzschluss, Brand.

Ursache: Defekte Schleifleitungen, beschädigte Stromkabel, unsachgemäße Reparaturen.

Absturzgefahr für Wartungspersonal

Gefahr: Abstürzen von hohen Positionen, Verletzungen.

Ursache: fehlende oder unzureichende Absturzsicherungen bei Arbeiten auf Laufstegen oder Kranträgern.

Mechanische Gefahren / Quetschungen

Gefahr: Einklemmen zwischen beweglichen Teilen, z. B. Laufkatze und Anschlägen.

Ursache: Fehlende oder defekte Schutzeinrichtungen, unachtsame Bewegungen, mangelnde Koordination.

Gefahren durch Schwingen der Last

Gefahr: Pendeln der Last, unkontrollierte Bewegungen, Kollisionen.

Ursache: ruckartige oder unsanfte Fahrbewegungen, Windlast (besonders bei Portalkranen im Außenbereich).

Witterungseinflüsse (für Außen- oder LKW-Ladekrane)

Gefahr: Reduzierte Sicht, Rutschgefahr, Vereisung, Sturm.

Ursache: mangelnde Beachtung von Wettergrenzen (z. B. Windgeschwindigkeit), keine Schutzmaßnahmen bei Regen, Schnee, Frost.

Muster-Formblatt für die Gefahrenbeschreibung, Bewertung und Maßnahmen

Muster-Formblatt zur Gefahrenbewertung

Das Muster-Formblatt strukturiert Gefahrenbeschreibung, Bewertung und Maßnahmen zur sicheren Arbeitsumgebung.

Nachstehend ein detaillierteres Formblatt, das die wesentlichen Informationen strukturiert erfasst und den Prozess der Gefährdungsbeurteilung transparent macht.

Risikobewertung und Schutzmaßnahmen im Arbeitsschutz

| Gefahrstelle / Tätigkeit | Gefährdung | Betroffene Personen | Risikobewertung (vor Maßn.)(hoch/mittel/gering) | Geplante Schutzmaßnahmen | Verantwortlich | Zeitrahmen | Risikobewertung (nach Maßn.) |

| Kranfahrweg (Brückenkran, Halle) | Anfahren von Personen, Quetschen zwischen Kran und baulichen Anlagen | Kranführer, Mitarbeiter in Halle | Hoch | - Markierung von Kranfahrwegen (Warnlinien, Hinweisschilder)- Warnsignale (akustisch/optisch) bei Fahrbewegungen- Absperrungen beim Betrieb, wenn möglich- Unterweisung zum Betreten von Gefahrenzonen | Produktionsleitung | Sofortige Umsetzung, regelmäßige Kontrolle | Mittel |

| Lastaufnahme und Anschlagen | Absturz der Last bei fehlerhaftem Anschlagen oder defekten Anschlagmitteln | Anschläger, Kranführer, Personen in Reichweite | Hoch | - Regelmäßige Sichtprüfung von Anschlagmitteln- Kennzeichnung Tragfähigkeit- Schulung im sicheren Anschlagen- Sofortiges Aussortieren beschädigter Anschlagmittel- Sicherungsprozesse bei Schwerlasten (z. B. Tandemhub) | Schichtleiter, Instandhaltung | Kontinuierlich, nach Wartungsplan | Mittel |

| LKW-Ladekran im Außenbereich | Witterungseinflüsse (Regen, Wind, Eis), Kipp- und Absturzgefahr | Kranführer, LKW-Fahrer | Mittel | - Festlegung von Windgrenzen (z. B. max. 6 Bft.)- Unterbau und Abstützung (Standsicherheit)- Witterungsbedingte Kontroll- und Wartungsintervalle (z. B. bei Kälteperioden)- Weitreichende Absperrung im Umfeld | Transportleitung | An wetterabhängigen Tagen, laufend | Gering |

| Elektrische Anlage (Kransteuerung) | Stromschlag, Brandgefahr bei Defekten | Kranführer, Wartungspersonal | Mittel | - Wartung nur durch Elektrofachkräfte- Sichtkontrollen der Schleifleitungen/Kabel- Abschaltung / Freischalten für Wartungsarbeiten- Brandverhütungskonzept (Löschgeräte in Nähe) | Instandhaltung | Laut Wartungs- / Prüfplan | Gering |

| Arbeiten auf dem Kran (Wartung) | Absturzgefahr, unzureichende Sicherung | Wartungspersonal, Prüfer | Hoch | - Installation von Geländern, Laufstegen und Zugangsleitern nach Norm- PSAgA (Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz) tragen- Freigabeprozess vor Betreten, z. B. Lockout-Tagout | Instandhaltung, SiFa | Sofort, regelmäßige Revision | Gering |

| Schwingende Last / Pendeln | Unkontrollierte Bewegung und Pendeln der Last, Kollisionen | Kranführer, Mitarbeitende im Umfeld | Mittel | - Langsame, gleichmäßige Bewegungen- Anschlagpunkte zentral an Last anbringen- Kranführer-Schulung zu Stoß- und Ruckfahrten- Sicherheitsabstand zu Personen beachten | Kranführer, Vorgesetzte | Sofortige Umsetzung, Dauerthema | Gering |

| Lärmbelastung und Warnsignale | Gehörschäden, Stress, Überhören von Warnsignalen | Kranführer, Mitarbeiter im Umfeld | Mittel | - Kontrolle der Warntonstärke und Frequenz (angemessene Lautstärke)- Bereitstellung von Gehörschutz in lärmintensiven Bereichen- Kennzeichnung lärmintensiver Zonen- Periodische Lärmmessungen | SiFa, Betriebsleiter | Kontinuierlich, nach Bedarf | Gering |

| Psychische Belastung (Zeitdruck) | Konzentrationsmangel, Stress, Fehlerhäufigkeit | Kranführer | Mittel | - Arbeitsorganisation mit ausreichend Pausen- Regelmäßiger Wechsel der Tätigkeiten (z. B. keine Dauereinsätze an anspruchsvollen Kranen)- Sensibilisierung der Vorgesetzten für Stressfaktoren | Personalabteilung, Führungskräfte | Laufend | Gering |

Schriftliche Beauftragung von Kranführern

Nur ausgebildetes und geprüftes Personal darf Krane bedienen.

Aushändigung von Kranführerscheinen oder Betriebsinternen Berechtigungsausweisen.

Regelmäßige Unterweisungen

Mindestens einmal jährlich Unterweisungen zu Sicherheitsvorschriften, Not-Halt, Anschlagtechniken.

Zusätzliche Unterweisungen nach Unfällen, Beinaheunfällen oder technischen Änderungen.

Interne Betriebsanweisungen und Checklisten

Klare, verständliche Betriebsanweisungen mit Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten, Notfallmaßnahmen.

Tägliche und wöchentliche Checklisten für Kranführer (z. B. Sichtprüfung, Funktionsprüfung).

Koordination mit Fremdfirmen

Wenn externe Dienstleister (z. B. Montagefirmen) Krane nutzen, ist ein abgestimmtes Sicherheitskonzept erforderlich.

Aufnahme in Fremdfirmenunterweisungen (Betriebsgelände-Regeln, Gefährdungen durch Krane).

Technische Maßnahmen

Not-Halt-Einrichtungen: An leicht zugänglichen Stellen (z. B. Bedienpult, Funkfernsteuerung).

Regelmäßige Funktionsprüfung.

Überlastsicherungen

Automatische Sicherheitsabschaltung bei Überschreitung der Nennlast.

Wartung und Prüfung mindestens gemäß Herstellerangaben.

Absturzsicherungen und Zugangswege

Laufstege auf Kranträgern müssen mit Geländern (Handlauf, Knieleiste, Fußleiste) versehen sein.

Ausreichende Beleuchtung der Aufstiege und Wege.

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) bei Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen.

Sicherheitszonen / Barrieren

Klare Bodenmarkierungen und Warnschilder im Fahrbereich.

Absperrung von Arbeitsbereichen bei speziellen Hubvorgängen (z. B. Schwerlast, Langgut).

Elektrische Sicherheit

Fachgerechtes Verlegen und Schützen von Schleifleitungen und Stromzuführungen.

Wartung nach festgelegten Intervallen (Isolationsmessungen, Kontrolle der Steckverbindungen).

Brandschutzkonzept (Feuerlöscher, Rauchmelder), insbesondere bei elektrischen Schaltschränken.

Prüfungen gemäß BetrSichV

Durchführung regelmäßiger und wiederkehrender Prüfungen (z. B. jährlich oder halbjährlich – abhängig von Nutzung und Beanspruchung) durch Sachkundige oder zugelassene Überwachungsstellen.

Dokumentation im Prüfbuch, einschließlich Fristen und Prüfergebnissen.

Wartungs- und Instandhaltungspläne

Erstellung separater Pläne für jede Krananlage, in denen Aufgaben, Intervalle und Zuständigkeiten festgelegt sind.

Berücksichtigung besonderer Einsatzbedingungen (z. B. extreme Temperaturen, Staub, chemische Einflüsse).

Einsatzgrenzen bei Witterung

Festlegung von Grenzwerten für Windgeschwindigkeit, Niederschlagsmenge und Sichtverhältnissen, insbesondere für Außen- und LKW-Ladekrane.

Unterbrechung des Kraneinsatzes bei Gewitter und starkem Sturm.

Wartungsprotokoll Krananlage

| Krananlage / Typ | Datum | Wartungsumfang | Festgestellte Mängel | Abstellmaßnahmen | Durchführende Person | Freigabe |

| Brückenkran Halle 3 | 01.04.2025 | - Sichtprüfung Seiltrommel- Kontrollmessung Bremse- Schmierung der Laufschienen | Keine Mängel, alles im grünen Bereich | Keine (Normalbetrieb) | K. Maier (Wartungsteam) | Betriebsleiter |

| Portalkran Außenbereich | 05.04.2025 | - Funktionsprüfung Endschalter- Sichtkontrolle Schleifleitungen- Kontrolle Abstützungen (Hydraulik) | Rissbildung an einer Abstützplatte Verölung an Hydraulikzylinder | Austausch der Platte Dichtung erneuert, Dichtheitsprüfung i. O. | M. Schulze (Fremdfirma Montage) | Instandl.-Leiter |

Unterweisungsnachweis Kranpersonal

| Name | Funktion | Datum | Inhalt der Unterweisung | Dauer | Durchführende Person | Unterschrift |

| Hans Müller | Kranführer | 15.03.2025 | - Auffrischung sicherer Fahrbetrieb- Not-Halt-Einrichtungen- Sicheres Anschlagen nach DGUV Grundsätzen | 2 Std. | SiFa / Abteilungsleiter | Unterschrift |

| Linda Wagner | Anschlägerin | 15.03.2025 | - Auswahl passender Anschlagmittel- Lastverteilung und Schwerpunkt- Vermeidung von Pendelbewegungen | 2 Std. | SiFa / Abteilungsleiter | Unterschrift |

Regelmäßige Betriebsbegehungen

Zur Überprüfung der Umsetzung von Schutzmaßnahmen (Markierungen, Sicherheitsabstände, PSA-Nutzung).

Dokumentation etwaiger Mängel und Festlegung von Korrekturmaßnahmen.

Auswertung von Unfall- und Beinaheunfallmeldungen

Ermittlung von Unfallhäufungen oder systemischen Fehlern.

Anpassung der Gefährdungsbeurteilung und Ableitung zusätzlicher Maßnahmen.